市長選・節目のはままつ行政区再編<上>

2015年3月1日

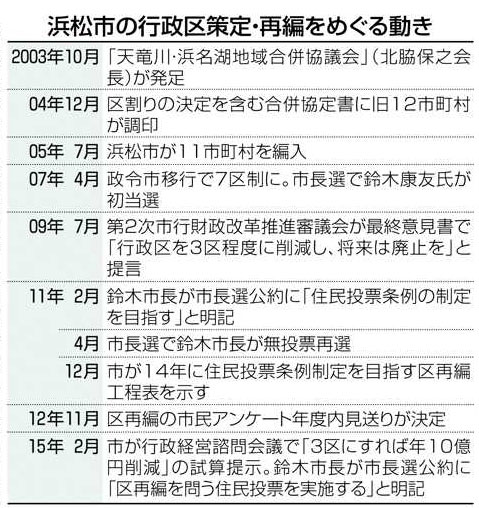

告示まで一カ月を切った浜松市長選では、三選を目指す鈴木康友市長(57)の公約に盛り込まれた行政区再編が、市の将来像を左右する大きな争点になりそうだ。現行の七区を維持すべきか、統合して減らすべきか。十二市町村の合併で現浜松市が誕生して十年の節目のいま、区再編問題を考える。

◆7区 合併早々に異論

二〇〇四年十二月十日、旧十二市町村の首長が顔をそろえ、合併協定書に調印した。そこには行政区の構成が地図入りで明記され、A〜G区と仮名が付いていた。区制開始は政令市になった〇七年四月からだが、「七区」は〇五年七月の合併前から決まっていた。

「区割りは市の骨格。旧市町村の総意で決めた」

合併協議から政令市への移行までを主導した前浜松市長の北脇保之さん(63)=現浜松海の星高理事長=は当時を振り返る。

ほぼ同時期に政令市になった静岡市や新潟市は合併後に区割りを決めている。浜松では、政令市を前提にした合併を成立させるために、区のあり方がいかに重要だったのかが分かる。

政令市の行政区は地方自治法で設置が義務付けられているが、その数や規模の基準はあいまい。では、なぜ浜松は七区なのか。

当時の合併協では「歴史や伝統が異なる十二市町村が一緒になるため、(各区に権限を持たせる)都市内分権が特に重要視された」という。

北遠地域として長年相互交流してきた旧天竜市などの五市町村と、旧浜松市に次ぐ人口の旧浜北市は、地域の密接性や自治能力を認め、それぞれ一つの区にまとめることで落ち着いた。

調整の焦点は、人口の四分の三を占める旧浜松市をどうするか、だった。

「一つの区でいいとの意見はなかった。旧浜松市の優位性をどう抑えるかが話し合われた」と北脇さん。最終的に、人口の少ない旧引佐、旧浜名両郡を含め、五区に分割された。

こうして七区は誕生。面積は天竜区が最大になり、人口は中区が最大で現在、天竜区の八倍になった。

北脇さんは「七区が最適だった。十二市町村による合併協定書で約束したことは尊重すべきだ」と話す。

だが異論は合併早々から噴き出した。〇五年八月に設置された市行財政改革推進審議会(行革審)の初会合で、行政コスト削減を強く求める経済界などから「区の数が多ければ当然無駄が出る」と見直し意見が出たのだ。行革審は旧十二市町村の総意だった七区も聖域としなかった。

北脇さんは〇七年四月の市長選で、同じ元民主党衆院議員で行財政改革を旗印にした鈴木市長に敗れた。

〇九年七月には第二次行革審が「行政区を三区程度に削減、将来は廃止を」と答申。鈴木市長は行革審の意向に沿って区再編の工程表も公表、一四年度中に是非を問う住民投票条例の制定を目指した。だが、慎重派が多い市議会の同意を得られず、動きは止まった。

鈴木市長はいま、三期目の任期中での住民投票実施を掲げ、過去の合意を問う。「合併から十年、原点に返り、今の区でいいのかを考えなければならない。次は結論を出す」

(長崎高大)

|