NEWS

-

2025.07.04

竹内栖鳳展が開幕しました

-

2025.06.24

図録・グッズ情報を公開しました

-

2025.05.28

イベント情報を公開しました

-

2025.04.18

チケット情報を公開しました

-

2025.04.10

公式サイトを公開しました

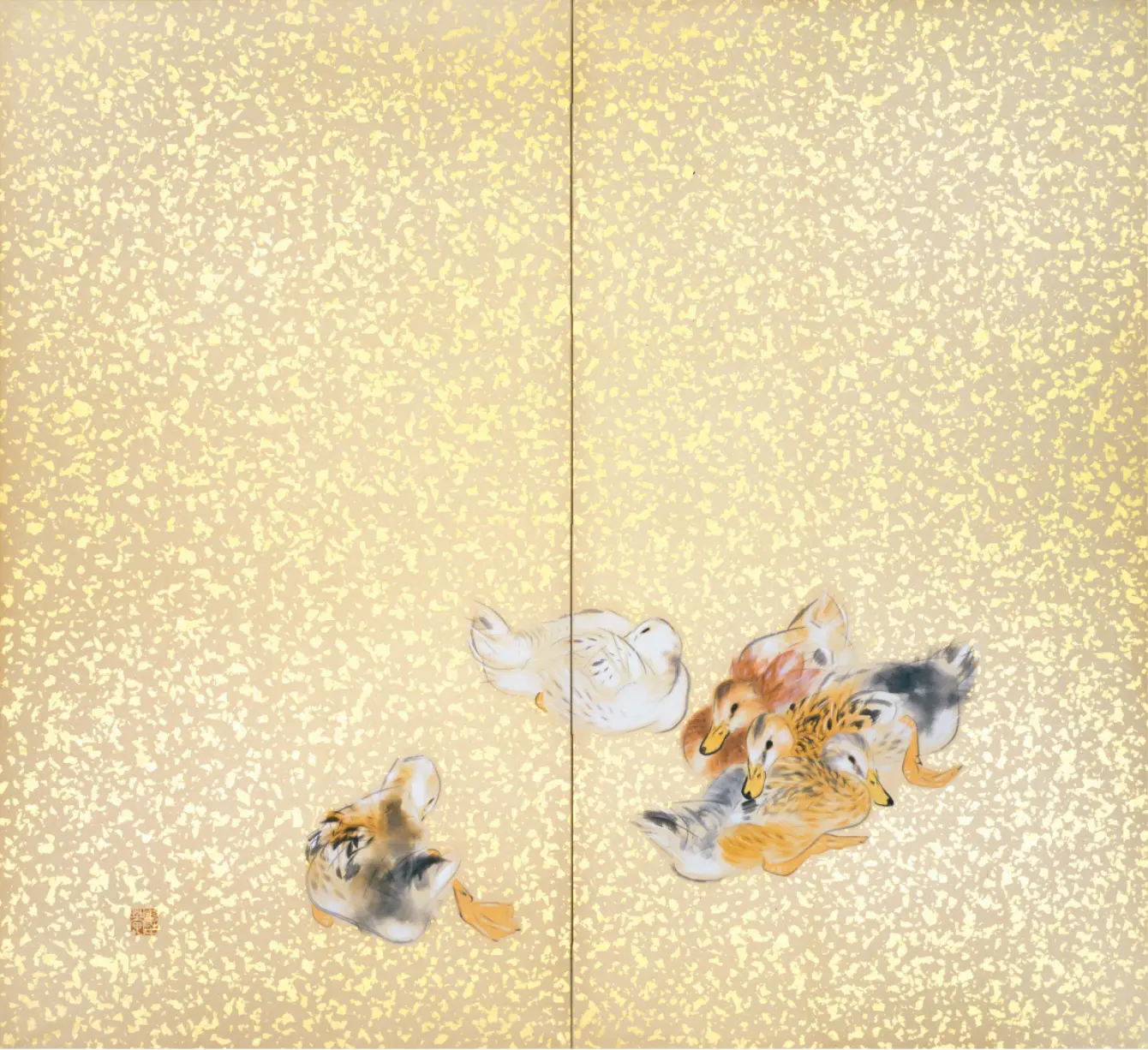

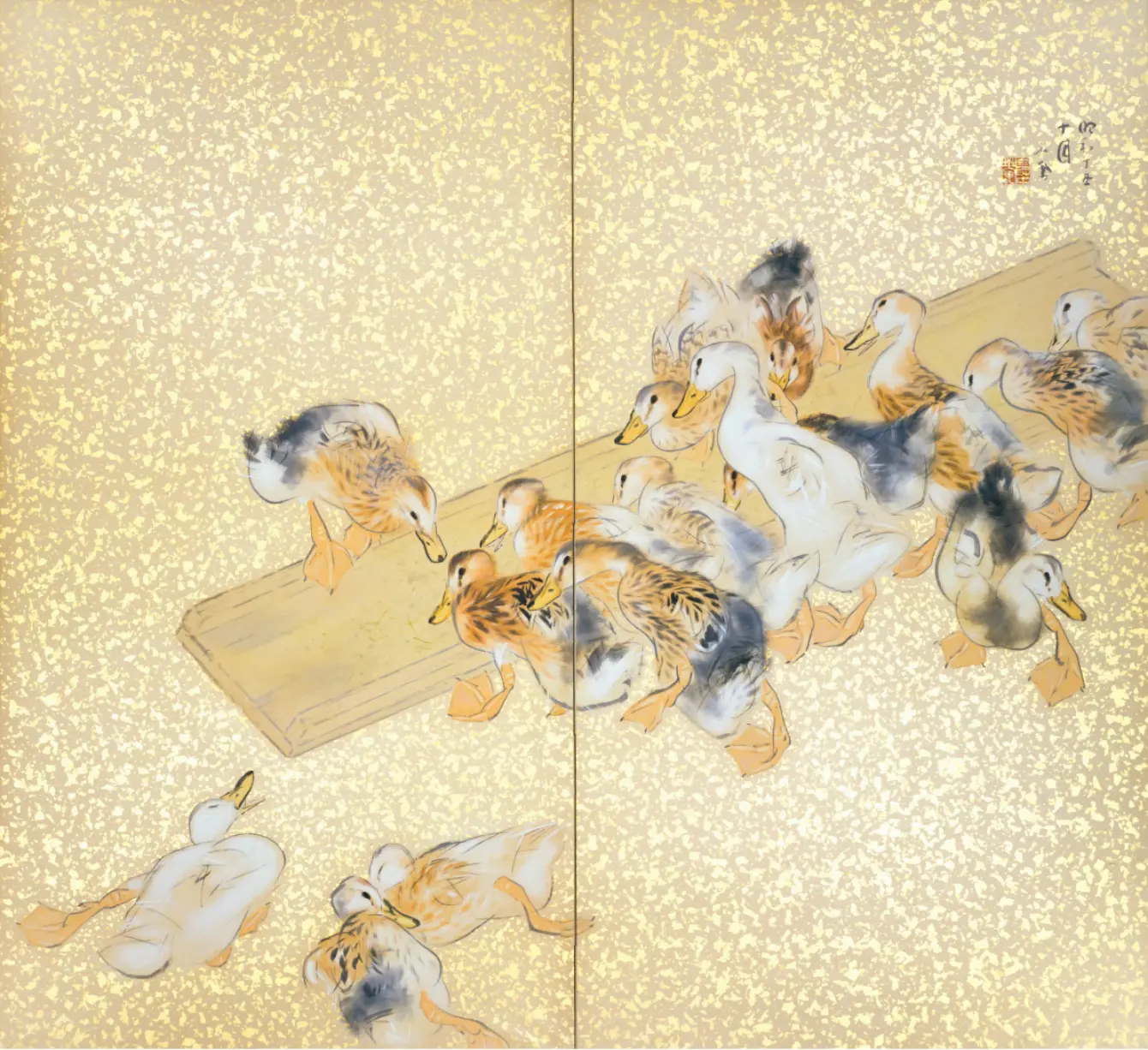

提供:海の見える杜美術館

提供:海の見える杜美術館

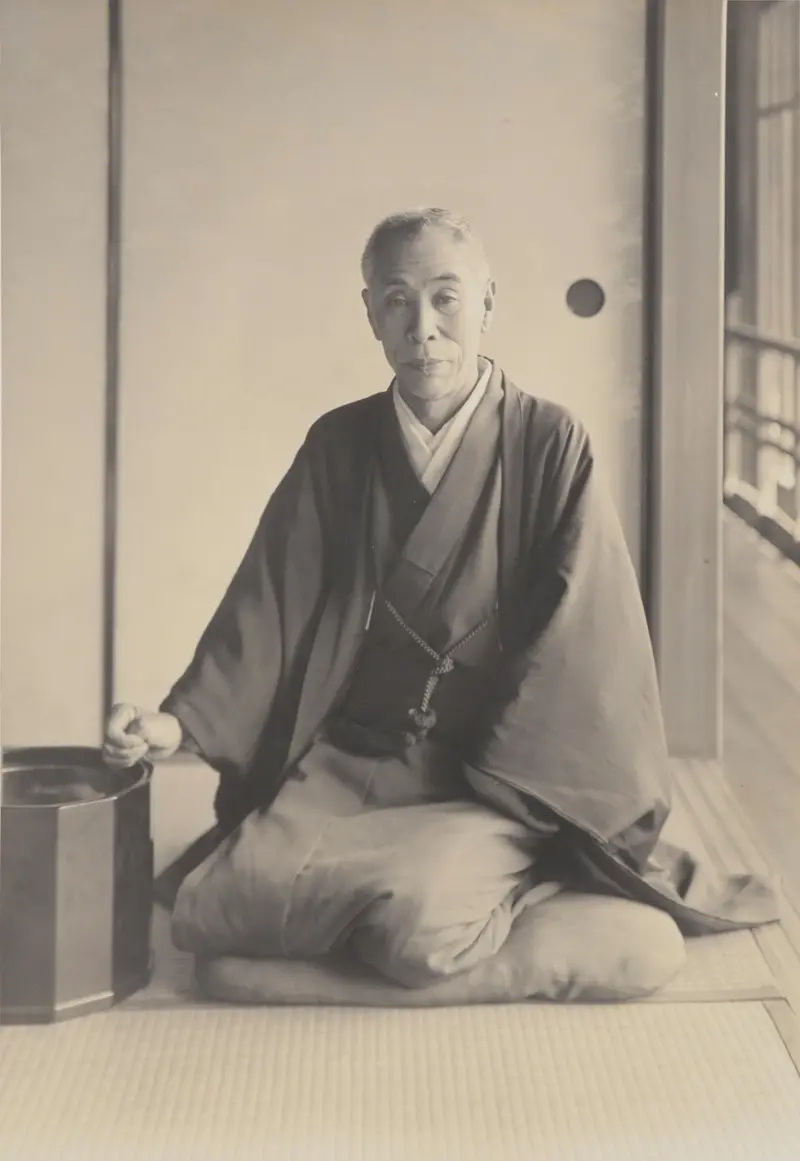

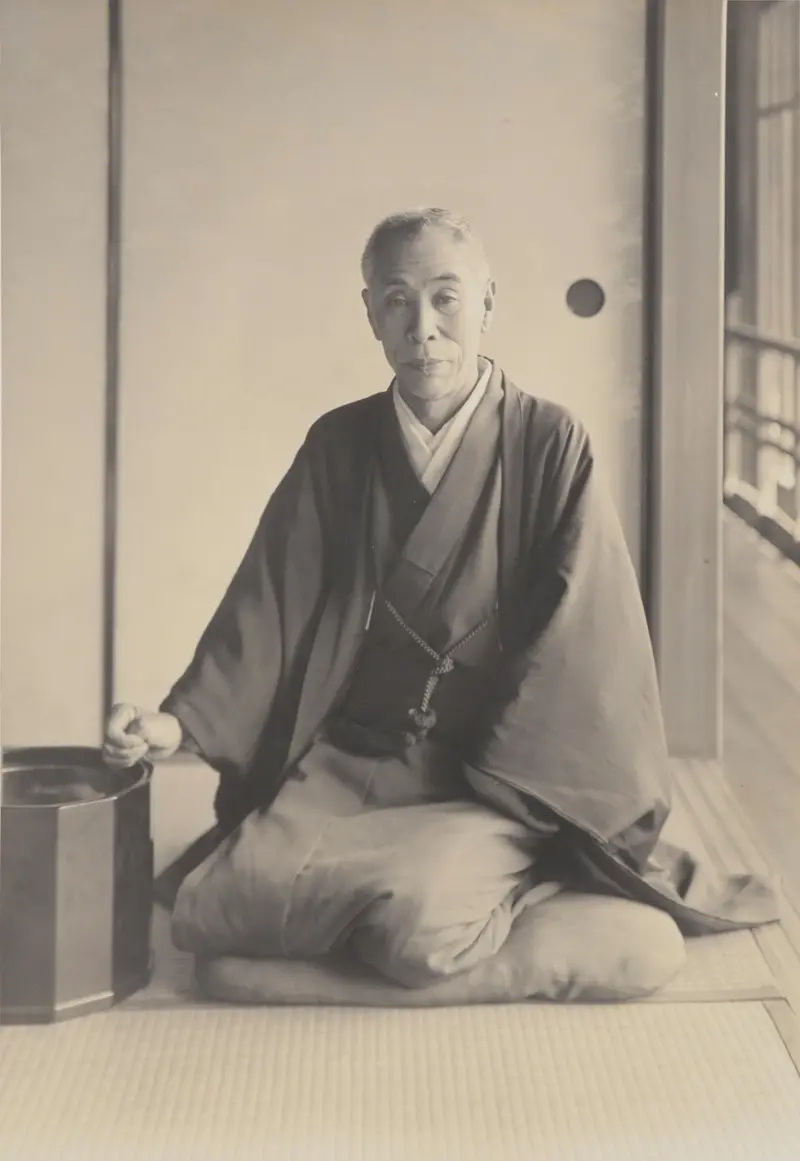

京都の料理屋の家に生まれる。本名恒吉。円山・四条派の幸野楳嶺に入門、早くから頭角をあらわした。初号は棲鳳。1900年にパリ万国博覧会視察のため渡欧、西欧の芸術の見聞を経て、写生に基礎を置く軽妙な画風を確立していった。西洋絵画を含め諸派の技法を幅広く研究して日本画の近代化を牽引し、横山大観とともに「西の栖鳳・東の大観」と並び称された。文部省美術展覧会(文展)開設当初から活躍、帝室技芸員、帝国芸術院会員、第1回文化勲章受章者となる。京都市立絵画専門学校、画塾・竹杖会で上村松園、土田麦僊、橋本関雪、福田平八郎ら多数の個性豊かな次世代を育てた。

伝統と革新の融合~近代日本画壇に巻き起こした新風

1913年 絹本着色 京都市美術館

【7/4~7/21のみ展示】

「西の栖鳳・東の大観」—近代の京都画壇の筆頭格として東京の横山大観と並び称された竹内栖鳳は、元治元年(1864)、幕末の京都に生まれました。画家たちが時代に即した新しい絵画を模索していた明治初期、円山応挙や呉春の流れをくむ円山・四条派から出発した栖鳳もまた、伝統の伝承だけにとどまらない新しい日本画を描こうと試行錯誤しました。

アレ夕立に

モデルや写真を用いて挑んだ本格的な人物画。《絵になる最初》と並ぶ栖鳳の人物画の代表作。

絵になる最初

モデルが見せた一瞬の仕草が着想源。この着物の柄をもとに髙島屋が「栖鳳絣」を考案し人気を博した。

1909年 絹本着色 髙島屋史料館

【通期展示】

近代日本画の最高峰~描く動物、匂いまで

従来の日本絵画の枠組みにおさまらない栖鳳の挑戦は、ときに批判の対象となりました。

しかし栖鳳は絶え間ない修練に裏打ちされた抜群の筆技を下地とし、次々と新機軸を打ち出して、伝統の継承と革新の双方を体現していったのです。また、上村松園や土田麦僊をはじめ多くの優秀な次世代を育てました。

明治・大正・昭和を駆け抜け、創作者として先頭を進み、教育者として後進の範となった、「近代日本画のトップランナー」竹内栖鳳。本展では、《絵になる最初》(重要文化財 京都市美術館蔵)などの代表作をはじめとする初期から晩年までの作品や資料を通して、栖鳳の画業を振り返るとともに、その表現世界の多様さをご紹介します。

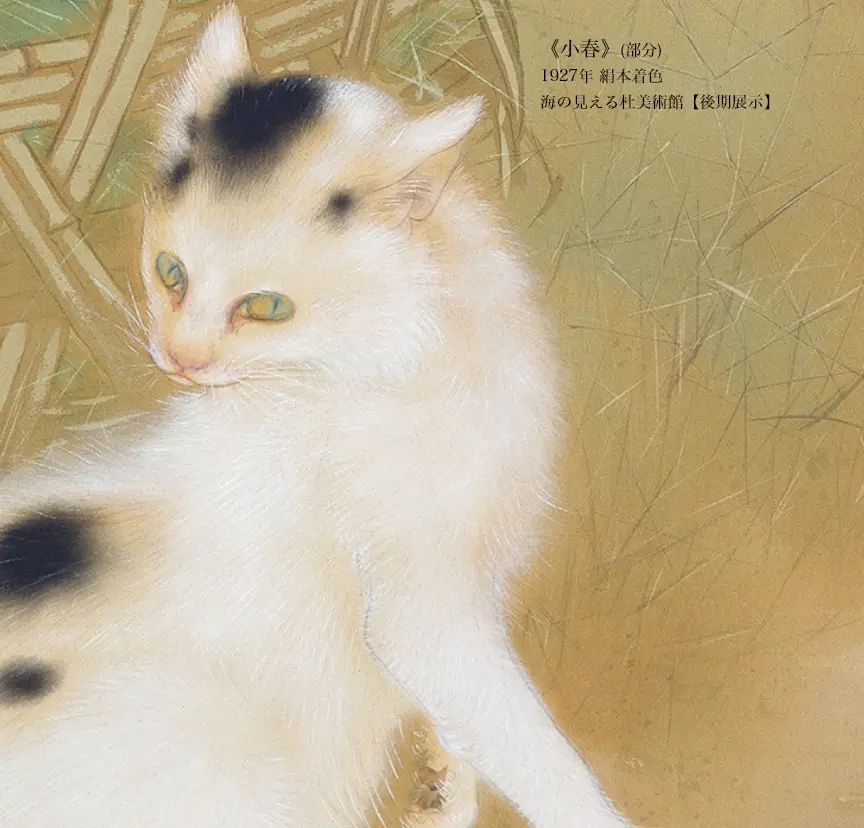

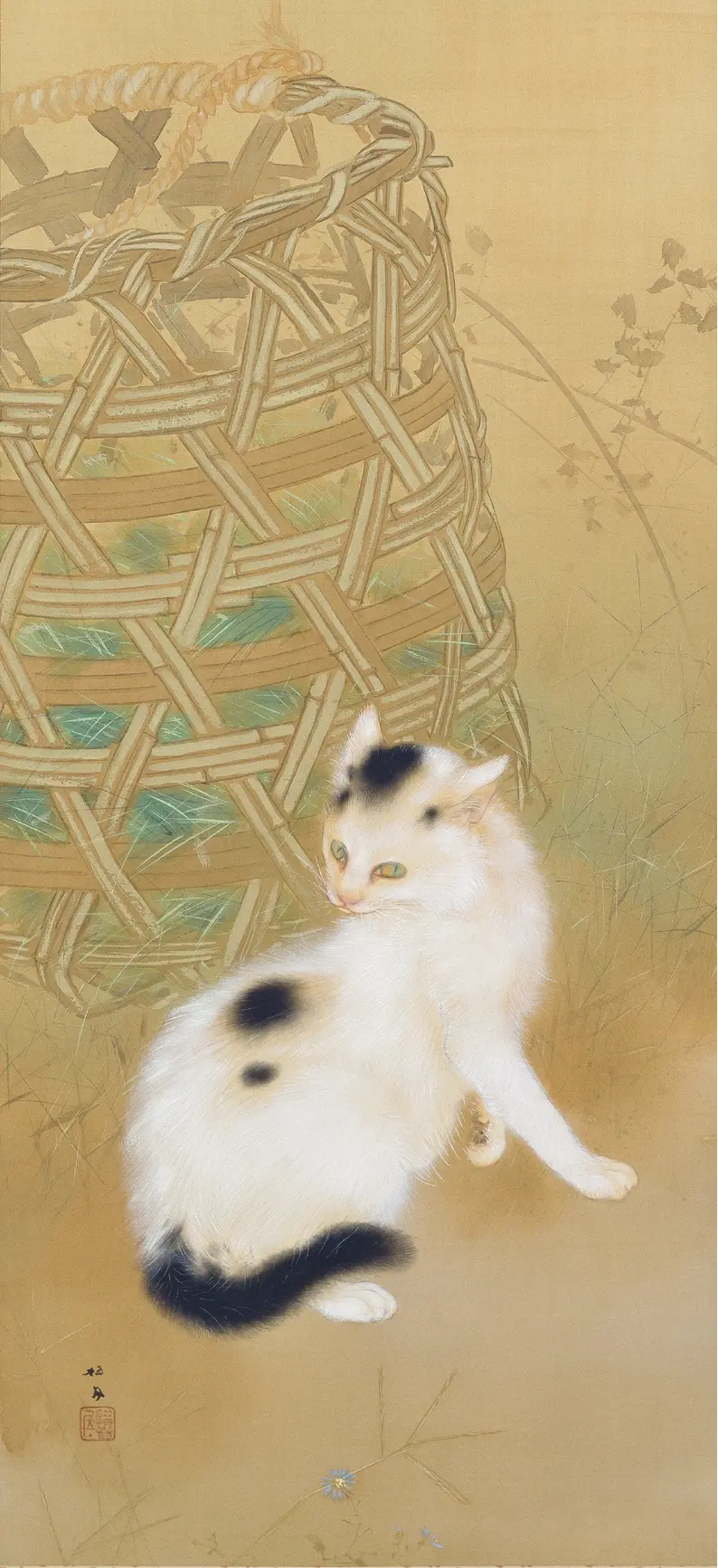

小春

毛描きの妙。猫の柔らかさ、とらえどころのなさが伝わる、栖鳳の観察力と画技。

1927年 絹本着色

海の見える杜美術館【後期展示】

栖鳳の源流

京都市美術館【前後・後期で場面替え】

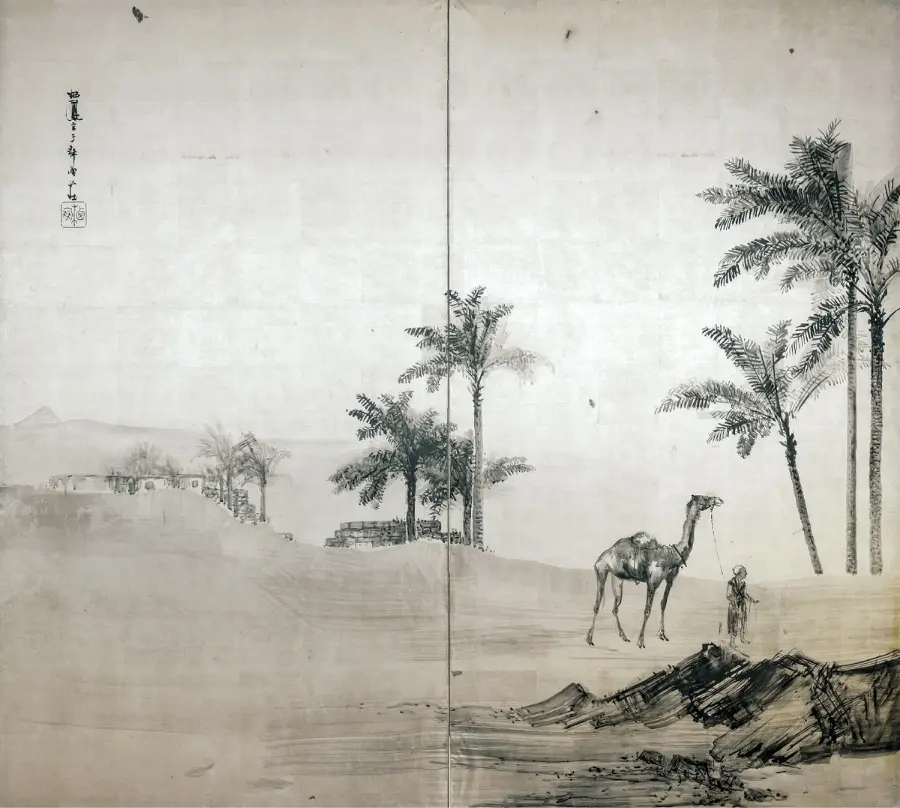

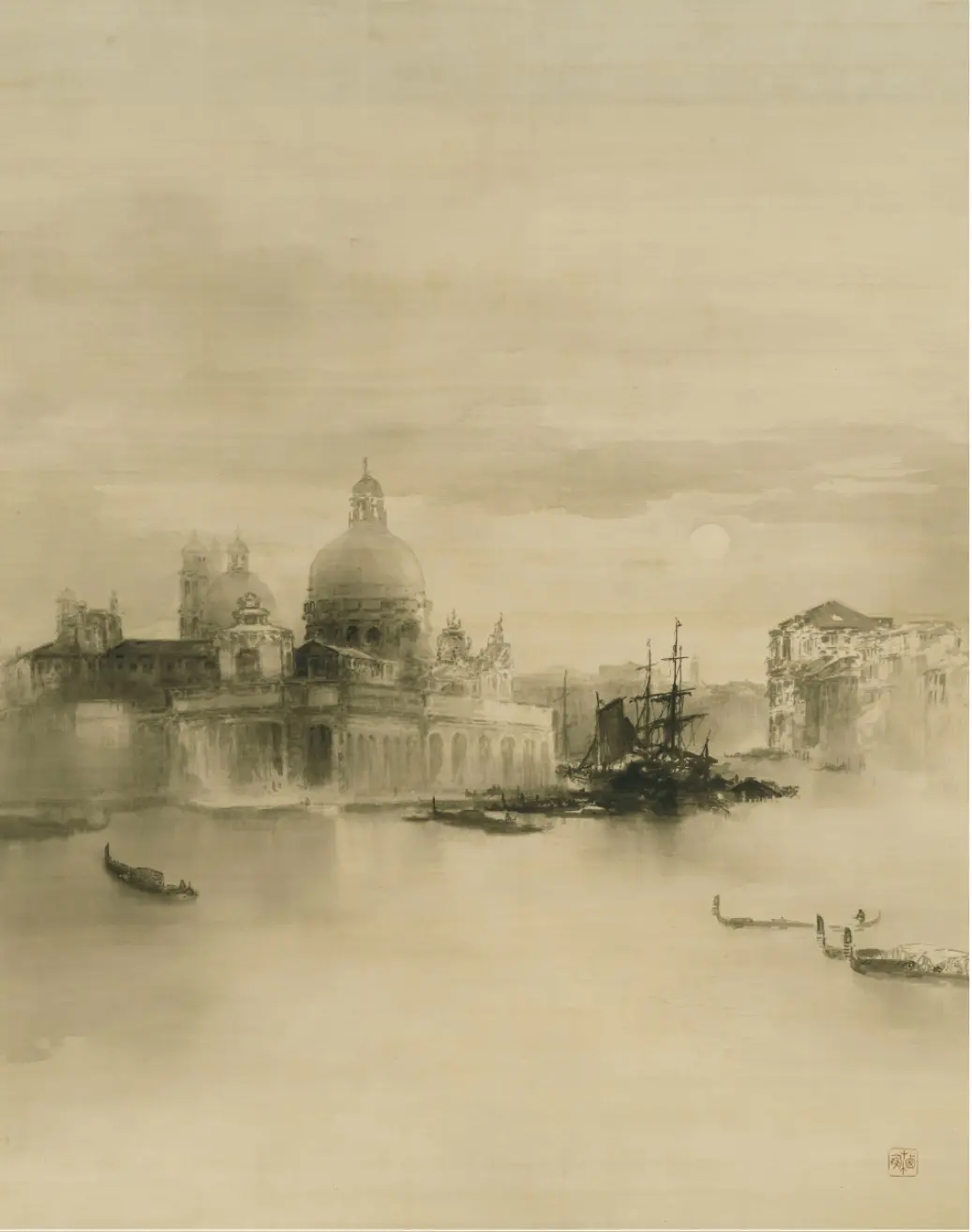

西洋の衝撃

三重県立美術館【通期展示】

長らく所在不明だった作品

二階堂美術館【通期展示】

髙島屋と栖鳳

高島屋史料館【通期展示】

伝統と革新のはざまで

絹本着色 東京国立近代美術館

【通期展示】

越前和紙と栖鳳

華麗にして枯淡

京都国立近代美術館【前期展示】

会場・アクセス

会場

愛知県美術館

[愛知芸術文化センター10階]

〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2

アクセス

地下鉄東山線または名城線「栄」駅

名鉄瀬戸線「栄町」駅下車、オアシス21連絡通路利用徒歩3分

TEL 愛知県美術館 052-971-5511(代)