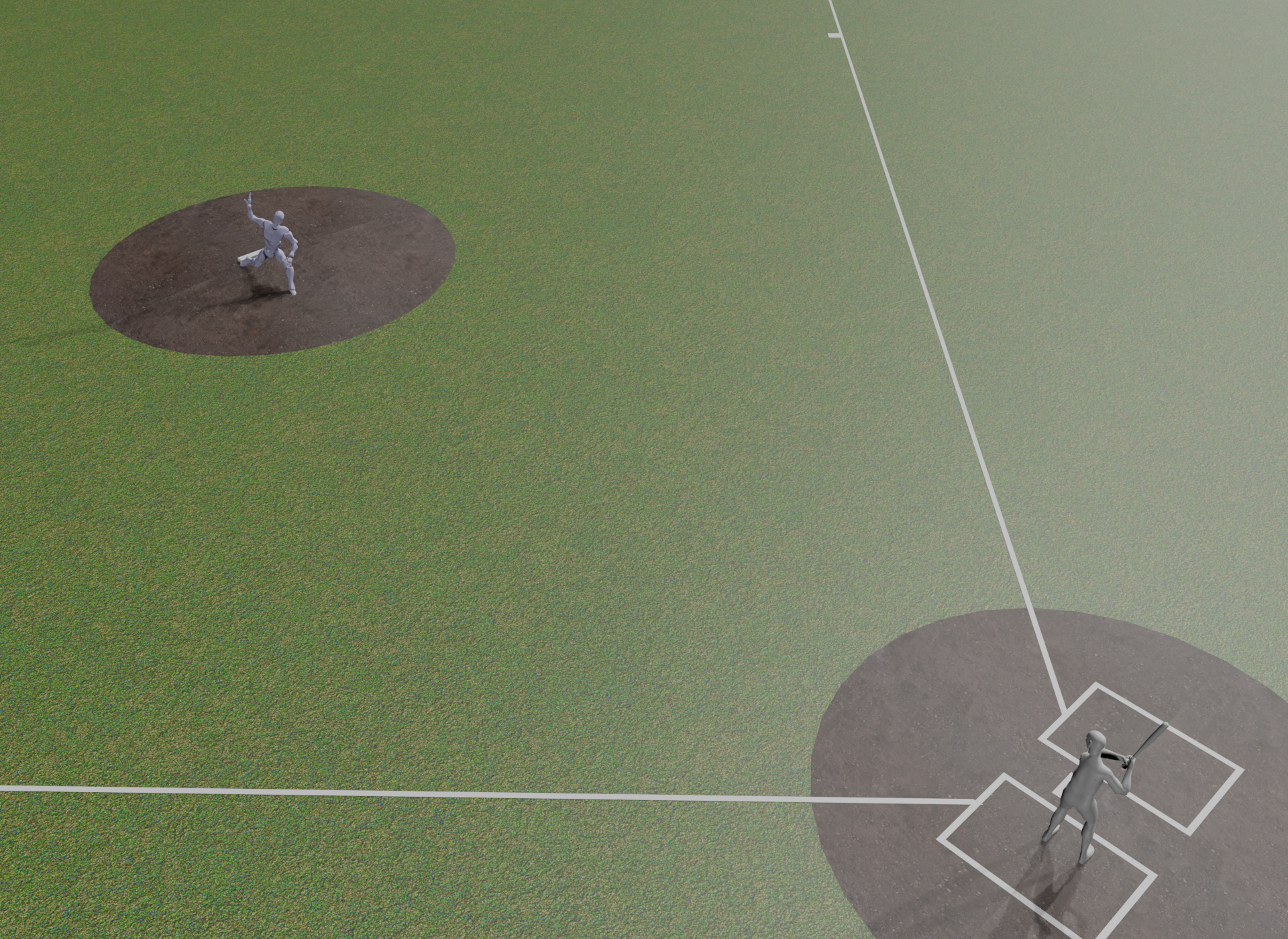

渾身の一球に

機械が首を振る

大リーグで自動判定システム導入

画像処理でストライクとボールを自動判定するシステム(ABS)が大リーグで導入された。韓国では去年から全投球で使用されており、球審の介入する余地はない。新しいテクノロジーは野球を変えるのだろうか。

大リーグで導入されたABSチャレンジ制度では、投手・捕手・打者がストライク・ボール判定に不満がある時、システムで測定されたボールの位置を確認するよう、球審に異議申し立てができる。投球直後に頭を2回叩くことが意思表示とされ、ベンチからの指示は認められない。

チャレンジの権利は1試合2回に限られ、判定が覆ればカウントされないのは日本のリクエスト制度と同じだ。2021年からマイナーリーグ(2軍)で試行され、25年に春季キャンプとオールスターで『1軍昇格』した。

ABSを可能にしているのは、全球場に備え付けられたホークアイと呼ばれる計測システムだ。多方向から撮影した映像からボールの位置を即時計測する。誤差は1インチ(2.54センチ)以下。このデータがコンピューターグラフィックス処理され、球場のスクリーンと中継放送で上映される。

誤審の比率は3.7%

大リーグでは2006年から投球データの軌道が計測・公開されている。このため、データ分析が得意な野球ファンにとってストライク判定の不確かさは常識だ。むしろ、捕球の姿勢やミットの位置で(誤った)ストライク判定を誘う捕手の「フレーミング技術」の方が注目されてきた。

2025年(7月14日まで)の誤審率をカウント別に集計すると、ノーストライク時に高く、2ストライク時に低くなっていることがわかる。ストライクゾーンを通過してもボールと判定される(偽陰性)誤審はカウントによって10倍以上の差がある。

誤審率はカウントで大きく異なる

2025年のカウント別誤審率(7/14まで)

| カウント | 球数 | ゾーン内で ボール判定 | ゾーン外で ストライク | |

|---|---|---|---|---|

| S | B | |||

| 0 | 0 | 108694 | 2.7% | 3.0% |

| 0 | 1 | 40939 | 2.5% | 2.2% |

| 0 | 2 | 13734 | 3.2% | 2.2% |

| 0 | 3 | 4194 | 4.4% | 3.6% |

| 1 | 0 | 54807 | 1.0% | 2.5% |

| 1 | 1 | 42404 | 1.2% | 2.1% |

| 1 | 2 | 21826 | 1.7% | 1.9% |

| 1 | 3 | 8875 | 1.8% | 2.3% |

| 2 | 0 | 28291 | 0.4% | 1.4% |

| 2 | 1 | 41165 | 0.6% | 1.2% |

| 2 | 2 | 35173 | 0.6% | 1.2% |

| 2 | 3 | 21237 | 0.9% | 1.3% |

| 全 | 全 | 421339 | 2.1% | 1.6% |

もっとも、球審は各打席の序盤には集中力を欠いているのだと簡単にはいえない。プロスポーツの記録は医療データに似て、「すでに対策を講じた結果」だからだ。浅いカウントでは投手はコーナーを積極的に攻め、2ストライクになれば打者は怪しい球を見送らないだろう。

球審をやってみよう

時速160キロに近い、多様な変化球が投じられる現在、人の目によるストライク判定に無理があることはやってみればわかる。

ABSにおけるストライクゾーンは上限を打者の身長の53.5%、下限を27%とする本塁上の空間で、公認野球規則とは異なる。ボールが一部でも通過すればストライクになる。

162年前にストライクとボールの概念が導入されるまで、打者は好みの球をいつまでも待つことができた。ストライクとは、「十分に打ちやすい球だ。とっとと打て(strike)」という意味の、遅延行為に対する警告にすぎない。野球はあくまでも得点を競うスポーツだ。大リーグがフルABS(全投球機械判定)を採用せず、異議申し立て制度にしたのは中庸を得ているのではないだろうか。

データについて 大リーグの投球データはMLBのデータポータルで一般に公開されている。球の軌道は3次元の等加速度運動として近似表現されているため、本塁上の通過位置と一致するように補正している。投球のコンピューターグラフィックスは毎秒60コマで作成されており、現在一般的なスマートフォンではコマ落ちすることなく再生できる。